导语:“学海浩瀚,人非万能,只要寻找到一个方向,研究透彻,也就足够了。”陈桥驿先生经常这样勉励他的学生,但这又何尝不是陈先生自己在治学中的真实写照呢!

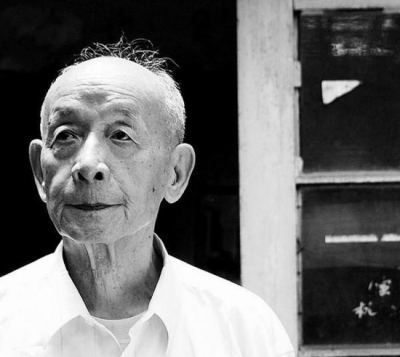

陈桥驿,原名陈庆均,1923年出生,浙江绍兴人。九三学社社员。著名历史地理学家、郦学研究泰斗。曾任浙江大学地球科学系终身教授,中国地理学会历史地理专业委员会主任,国际地理学会历史地理专业委员会咨询委员。2015年2月11日在杭州逝世。

陈桥驿先生,87岁获浙江大学竺可桢奖,90岁获中国地理科学成就奖,被公认为中国历史地理学界的泰斗。他一生勤勉,笔耕不辍,迄今共出版历史地理学、郦学、吴越文化研究等方面的著作70余种,各类著述超过2000万字。先生驾鹤西去已有经年,但学术不朽、精神永存。

艰难的求学历程

1932年那一年,陈桥驿才9岁,刚到入学年龄,便跳级进入浙江省立第五中学附属小学读二年级,这也正式开启了他与国难同时的艰难求学历程。高小毕业之后,他先后在承天中学、省立绍兴中学、花明泉高中、崇仁廿八都分校读书,但因那是个战乱年代,陈桥驿的求学之路并非一帆风顺,甚至饱受逃难辍学之苦。

尤其是到了1941年春天,绍兴沦陷,那时他正在省立绍兴中学就学,罹日本侵华战火,学校被迫停课,他只好回家自学。1944年,21岁的陈桥驿考入了中正大学社会教育系,但很快,他发现大学教育不适合他,认为“天下兴亡、匹夫有责”,遂弃学从军,跑去参加了“青年远征军”,并在部队担任了一段时间的英语教官。

其实,在正式学校教育之前,陈桥驿在自己家里——绍兴城内车水坊明代状元张元忭古宅中,早就开始接受了更为重要的启蒙教育。启蒙老师正是陈桥驿的祖父陈质夫,他在清末时曾中了举,博览群书,诗书画无所不通,辛亥革命后,独善其身,不问世事,以教习子孙为乐。陈桥驿因为是家中长孙,又天资聪慧,格外受到祖父的关注和培养。

因此,陈桥驿自幼就深受传统儒学熏陶,博学强记。据说,5岁,就能熟背很多唐诗,6岁开始读《大学》《中庸》,并开始听祖父讲《水经注》,7岁,开始背读“五经”,之后又开始读《二十四史》《资治通鉴》《水经注》等典籍。这些早年不一般的经历,不仅培养了他的自学能力,也练就了他非凡的毅力,为他日后求学以及治学打下深厚基础。

整个求学生涯,陈桥驿一直使用原名“陈庆均”,“桥驿”是他后来发表文章和出版书籍常用的笔名。1953年,而立之年的陈桥驿被浙江师范学院相聘时署了此名,“陈桥驿”这个名字也就顺其自然沿用至今。

陈桥驿是个地名,是宋太祖赵匡胤陈桥兵变的地方,但陈桥驿表示取此笔名当时并没想什么深意。只能说,他成为地理学家,又取了个与地名有关的名字,恰是一种机缘巧合。

求学生涯结束之后,陈桥驿便开启了他人生的另一段旅程:从教生涯。1948年,他受聘担任新昌中学教导主任,兼教地理等科目。在此期间,他连续在《大公报》副刊《读书与出版》上发表文章,批评当时所出版的一些地图的错误。1954年,他转而被聘为浙江师范学院(1958年后定名为杭州大学)地理系讲师,主讲《中国地理》《世界地理》《经济地理学导论》《统计学》和《方志学》等课程。

陈桥驿一边授课,一边写书,一边还要参加实践,事务繁杂,他的时间被填得满满的,但看似繁杂的事务其实都有一个聚焦点——他喜爱的《水经注》,因此他的忙碌里带着快乐与满足。

一生与《水经注》相伴

“学海浩瀚,人非万能,只要寻找到一个方向,研究透彻,也就足够了。”陈桥驿先生经常这样勉励他的学生,但这又何尝不是陈先生自己在治学中的真实写照呢!

先生一生研究领域广泛,著述亦颇丰,但最为人称道的,莫过于他对《水经注》的专注。因几十年如一日孜孜不倦地研究,成为了当代最负盛名的《水经注》研究学者,被公认为是中国郦学的泰斗。

说起“郦学”,可能很多人未必真正了解。这不得不提到一本地理巨著——《水经注》。这本书共有四十卷,记述了中国1252条河流以及城郭、风俗、土产、人物等,被后世誉为“圣经贤传”和“宇宙未有之奇书”。古今中外研究《水经注》的著作极多,由此形成了一门世界性的学问,因为《水经注》是郦道元所著,所以称为郦学。

陈先生对《水经注》的兴趣,得从他幼小的孩提时代说起。他生命中拥有的第一本书就是祖父送他的《合校水经注》,当时还在念小学四年级的他,就被这千古一书深深吸引,而这也为他日后研究深深扎下了根。1941年绍兴沦陷,学校停课,他只好辍学回家,开始自学任松如编的《水经注异闻录》,正是那时起,他内心开启了研究《水经注》的强烈欲望,这也最终促成了陈先生选择《水经注》作为研究方向。

现如今,学界说起《水经注》时,都一致公认陈桥驿为领军人物。不过,从儿童时期的好奇,到最后的集大成者之间,是陈桥驿数几十年持之以恒、终身以之的深钻精神。

他的研究成果被世人所知大约始于1952年。那一年,他写作出版了《淮河流域》,从此便一发不可收拾,几乎每年都有论文发表或专著出版。1953年出版《祖国的河流》,1962年发表《古代鉴湖兴废与山会平原农田水利》这一重要论文,1964年发表了《水经注的地理学资料与地理学方法》一文,在郦学研究领域不断取得了重大进展。即使处于文革逆境之中,仍孜孜不倦研究《水经注》。1976年粉碎四人帮之后,先生学术生命获得新生,学术活力极大迸发,郦学研究更入佳境。

陈桥驿的身影还不断活跃在国际舞台上。1982年,在巴西里约热内卢召开的国际地理联合会学术讨论会,1983年,参加日本京都举行的国际第31届人文科学学术讨论会,1985年,应邀赴日本关西大学、国立大阪大学、广岛大学讲学,并受聘为客座教授,1995年,赴美国、加拿大等多所院校讲学,1999年,赴香港、台湾访问、讲学。因此,随着陈先生在郦学研究领域不断取得的卓著成就,他的相关学术成果也在全世界范围产生了广泛影响。

陈先生的研究是发前人所未发,终至于成的。他结合所从事的历史地理学研究,更从地理学角度加以深研,在从事地理学意义阐发的过程中,对文献流传的过程进行系统探究,厘清了诸多郦学史上的问题,再进一步从思想、文化意义,对郦道元其人、其书,其在文化史、地理学史上的重大意义做了精辟的阐述。

正是在先生治理的影响和推动下,海内外学术界对《水经注》的研究愈发重视,蔚为显学,诸多郦学史上悬而未决的问题,也借此得以澄清。学术界对郦学的研究重点也逐渐转到对《水经注》的“本体”研究,这正是陈先生数几十载治理的初衷和希望。郦学研究正未有穷期。

浓郁的桑梓情怀

除了《水经注》,陈桥驿一生最关心在乎的是什么?毫无疑问,是河流和家乡。陈先生曾多次坦言自己对河道有感情,他的一生与大运河有着难解之缘。而他又同时充满了对家乡的热爱。他将两者结合,对家乡宁绍地区的地理、历史和文化的研究,倾注了极大的心血。

2008年,陈先生受杭州市委市政府委托,邀请学者共同编撰出版了著作《中国运河开发史》,从历史地理学角度对运河进行了深入分析,系统梳理了中国大运河的河道变迁、区域环境和社会风俗等,这本书被称为中国大运河首部百科全书。

值得一提的是,在这本著作3万字的《序言》里,陈先生用很大篇幅讲了“浙东运河”。作为“绍兴籍文化人中的一员”,陈桥驿是国内较早对“浙东运河”进行研究的学者之一,对流经家乡的浙东运河倾注了很多精力,也对大运河的文化遗产保护作出了独特贡献。

一般人都认为,大运河就是从北京自北而南的沟通杭州的这条运河,也被称为“京杭大运河”。但陈桥驿研究认为:实际上,它还跨过钱塘江,经绍兴、余姚而直达宁波。

大运河申遗之初,陈先生明确提出应将京杭大运河改成南北大运河,把浙东运河纳入大运河申遗范围。2006年,84岁高龄的陈桥驿,以留住历史文化遗产的根脉为己任,不辞辛苦对大运河进行考察调研,一路走,一路看,一路思考,一路建言。每到一地,总要详细询问种种数据,多方呼吁,要求将浙东运河也纳入中国大运河申遗的范畴。

因为充分的理论支撑和事实根据,2008年11月,浙东运河最终被正式列入中国大运河申遗范围,2014年,京杭运河与隋唐运河、浙东运河以“中国大运河”的名义整体申遗成功,这也最终形成了今天完整的大运河概念。

陈先生研究涉猎十分广泛,在历史地理学、历史地图学、地方志和地名学研究、城市研究、古都研究以及翻译等方面亦取得了卓著成就,特别是在以绍兴为中心的吴越史地研究方面,有着精深的造诣。他关于宁绍平原、鉴湖运河水系、城市聚落等研究,为绍兴市水利设施、城乡建设、旅游开发提供了历史文献依据。

《绍兴史话》《绍兴地方文献考录》《吴越文化论丛》这些与家乡绍兴有关的专著,都是陈先生积数十年心血所撰。它们被认为是有关绍兴地方文献收录丰富、具有工具性质的参考书。这些专著的出版发行,不仅推进了地方文献的搜集、整理、研究和运用的进程,也为绍兴地区研究越文化夯实了基础,对进一步研究绍兴有独特的价值。

陈先生曾担任绍兴越文化研究会总顾问,积极参与了家乡规划决策的论证,为家乡建设提出许多宝贵建议。绍兴水文化是他长期关注和精心培育的领域,水文化理论研究和实践成果一直走在全国前列。他对绍兴的城市建设提出过许多宝贵建议,认为绍兴水城是国际上独一无二的水城,一座以水为魂的城市,但绍兴要真正打造水城,做好水上旅游文章,尚需要大思路大设计。

2014年,《华夏日报》曾经发表关于古越龙山用自来水酿酒的不实报道,将绍兴黄酒推到舆论风口浪尖。时年92岁高龄的陈先生了解风波后,特亲笔写下自己专业意见,力挺“绍兴黄酒”,浓浓的桑梓情怀着实让人感动不已。

凡有所求,必相助

陈桥驿先生在多个研究领域倾注大量心血,成就显赫,高超的学术造诣自然无需赘言。但他在提携和鞭策后生上更是不遗余力,他平易近人的高贵品格,更为世人称颂。面对学生,早已名满四海的陈先生虚怀若谷,诲人不倦,学生有所求必尽全力相助。陈先生对后辈学者的关心和热情,人尽皆知,有口皆碑。

陈桥驿自1946年任教以来,所教学生已然数之不尽。1980年起,他开始培养历史地理专业的硕士研究生,1986年,组建了杭州大学历史地理研究室,兼任主任,教学任务繁重。每年还要受聘参与全国各地历史地理专业的博士论文的审阅及答辩工作,还有数位国内外学者要在他指导下完成学术研究任务。他指导的学生中,有许多在郦学及历史地理学等领域都取得了丰硕成绩。

陈先生何其之忙,不但耐心指导“编内学生”,对无关乎利益的“编外学生”也是真心提供帮助,并且丝毫没有一点名人架子。

孙伟良曾是一名绍兴的失土农民,文化程度不高,只有初中学历。最初,孙伟良骑车四小时到杭州登门拜访陈教授,陈先生对他的冒昧登门并未责怪,反而鼓励他,并赠送了他一本《会稽方志集成》。随后,两人常年书信往来,孙伟良每有文章呈陈先生审阅,先生阅毕复信,也因此结下了朴素但真挚的情谊,而这之中老一辈史学家对一个业余爱好者的提携帮助,自然也可见一斑。

孙伟良在得知陈先生去世的消息时,悲痛不已,含泪写下了《忆我的恩师——陈桥驿先生》悼念先生,他在文中写到,曾零距离与先生接触,先生帮他“量身定制”改作业,单独“授课”,得到了当下的硕士博士都没有的待遇。是陈先生让他尝到学习文史的甜头,并帮他实现了人生价值。

陈桥驿对人总是充满信任,并且主动为人着想。侯甬坚曾是《中国历史地理论丛》编辑,2013年,历史地理学前辈侯仁之先生与世长辞,侯甬坚向陈先生约稿。年逾九旬的陈先生立即答应,全身心为《论丛》撰稿,并主动为编辑部考虑,怕几篇约稿的题目重复了,把稿件的命名权交给了编辑。侯甬坚后来说,陈先生的行为,对他是一种颇具教育意味的书写方式。

家乡人凡有所求,他必尽力帮助,积极支持。2013年,绍兴炉峰禅寺文昌阁文昌书苑(佛学图书馆)竣工在即,方丈知道陈先生德高望重、精研佛学、造诣高深,遂邀请他题写匾额,陈先生不顾年事已高,欣然应允,凝心抒写后托人将“炉峰禅寺文昌书苑”书稿专程送到绍兴。只可惜,书苑建成之时,陈先生已经仙逝,无法出席书苑庆典,让人痛惜。

此外,对家乡后学上,他也是关怀备至,有求必应,有问必答。绍兴地区的文史研究队伍,曾长期得到陈先生的直接帮助和指导。

陈桥驿先生是中国难得的“大家级”人物,是流淌在中国土地上的力量之源。先生之风,山高水长。他这一座巨大的思想学术文化丰碑,不仅是绍兴的,也属于中国和世界。而他的精神风范,也必将引领我们这个时代的人更加积极进取、努力奋进。