编者按:

金善宝先生是我国农业科学界的开拓者,也是德高望重的社会活动家,参与九三学社发起的全过程,是九三学社成立时的重要成员,长期担任九三学社中央的领导工作。今年的7月14日,“九三学社全国传统教育基地”金善宝纪念馆在诸暨揭牌。本文转自重庆市《风正巴渝》公众号,生动再现了一位知识分子知行合一、坚定追求科学之路的赤子丹心和坚强意志。先生不仅给我们留下了无价的成果遗产,而且在做人做事上树立了淡泊功名利禄的楷模,这些宝贵的精神财富,值得我们珍藏和传递......

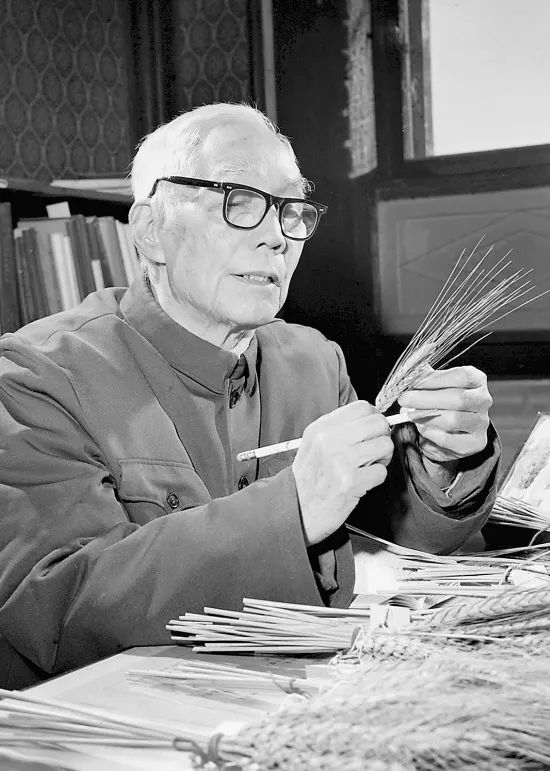

1930年7月,他站在轮船的甲板之上,眺望渐行渐远的祖国,思绪万千……“民以食为天”,这个以农立国的国家,四万万国民却连基本的温饱都无法实现,他决心赴美留学,努力探索农业的奥秘。学成归国后曾先后在国内多所大学农学院执教,后随所在学校西迁到重庆沙坪坝。在渝期间,他贫病交加,却仍坚持一线教学和科研工作,深受同事和学生的尊敬和爱戴。这位为农业科研与教育奉献了一生的科学家,就是我国小麦科学研究的奠基人——金善宝。

立志学农造福民众

自幼聪慧的金善宝,6岁便开始在私塾读书,读书之余经常帮助母亲上山采桑养蚕。长期的劳动不仅培养了金善宝吃苦耐劳、克勤克俭的精神,也让他体会到旧社会农民的疾苦,深感中国农业生产的落后。因此,改善中国农村贫困落后状况的想法便逐渐在金善宝的心中埋下了种子。

从南京高等师范学校农业专修科毕业以后,勤奋好学的他被老师举荐去南京皇城小麦试验场当技术员,从此开启了自己的科研生涯。在杭州劳农学院任教两年后,他考取了美国康奈尔大学农学院公费研究生,一年后转入明尼苏达大学农学院学习。1932年初,学有所成的金善宝为了报效祖国、发展中国农业,毅然放弃只要留在美国就能获得的优渥待遇,只身登上了回国的航船。

归国后,金善宝在实验室中度过了无数个夜晚,他先后在各大学农学院任教授,一边从事教学,一边从事小麦育种研究工作。很多学校连基本的设备仪器都不具备,或者是设备陈旧简陋,一切农活都要依靠人力和畜力,工作繁重,经费极少,待遇也很普通。他最大的愿望就是希望以自己的学识,为发展祖国农业多作贡献,为灾难深重的中华儿女的温饱问题尽心竭力。

赤子丹心报效祖国

1937年10月,一艘满载着男女老幼的民生轮船缓缓驶离码头,从南京沿江上溯重庆,金善宝、梁希等几位大学教授正在这艘船上,他们将随国立中央大学迁往重庆。

当时的重庆沙坪坝,是抗战大后方的科教文化中心,拥有重庆大学等22所高校和全国八分之一的大学生以及众多学术科研机构,汇聚了一大批教育家、科学家、文学艺术家和工商实业家。此时,国立中央大学商得重庆大学同意,借松林坡一个小山坡建校,突击修建了一批简易房屋作为校舍。而金善宝与梁希就同住在其中一间不足十个平方的房间里,两张床加一张二屉桌就是全部,工作和生活条件异常艰苦,两人却毫无怨言。在日常教学和科研工作之余,两人经常在一起交流对时局的看法,积极支持学校的爱国学生运动,在患难中结下了深厚的友谊。

抗战全面爆发后,我国的小麦产区被敌人侵占了大半,人民需要粮食,抗战前线也需要大量粮食支援。为了尽快搜集和培育小麦良种,金善宝每年利用暑假前往各地农村进行走访调研。1939年夏,他和自己的助教一起,沿嘉陵江、涪江北上,考察四川北部松潘一带的农业情况。途中,金善宝曾被怀疑是共产党密探,遭到敌人非法扣留,但他毫不畏惧,不顾个人安危与敌人据理力争。这一年,金善宝走遍四川,完成了对全省小麦品种的系统搜集和整理工作。

就这样,在极其困难的情况下,金善宝顽强地坚持教学和科研工作。那时,日军飞机来重庆轰炸的频次很高,空袭警报经常拉响。金善宝觉得躲避空袭过于浪费时间,可以利用这段时间在家里做点工作,等紧急警报来了之后再去防空洞也不迟,久而久之便成了一种习惯。有一次直到日军的飞机已经盘旋在他家上空了,他才放下手头的工作,动身前往防空洞。后来,大家才知道,他的作物学讲稿,以及他的两篇重要论文——1943年发表的《中国小麦区域》和《中国近三十年来小麦改进史》,都是在这段危险的重庆大轰炸的背景下写成的。

在重庆期间,金善宝除了开展教学和小麦研究,还始终牵挂着民族解放事业与抗战形势。共产党人团结抗战和全心为国为民的大义深深感染了金善宝,为此他曾两次找到林伯渠,要求前往延安参加革命工作;却因意外最终未能如愿,但他内心始终向往着延安、向往着共产党。一次学校号召向前线战士捐献寒衣,金善宝与梁希因为没有买到现成的衣服,便各捐了100元的“寒衣款”给八路军。第二天,《新华日报》登出一则消息:“梁、金献金200元。”要知道,100元在当时不是一个小数目,新华日报社从社长到勤务员,每月的津贴也仅仅才8元。

后来,得知延安正开展大生产运动,金善宝认为这正是他从事的农业科学研究为革命事业做贡献的时候。他立即从多年搜集的小麦品种中筛选出最好的品种,包装好送到新华日报社,委托转交给延安方面。半个月后,邓颖超同志告诉金善宝:“延安收到了你送去的种子,同志们感谢您!”

甘守清贫投身科研

别看捐款时这么大方,实际上金善宝平日里节衣缩食,生活过得十分清苦,甚至有些拮据。当时由于国库空虚,物价飞涨,大学教授的生活与抗战前相比也是一落千丈。金善宝一个人的工资,要维持一家6口的生计很不容易;有时没钱买菜了,只好就着酱油拌饭吃。

金善宝常说:“一个有志于科学的人,要能吃苦,耐得住清贫,白天三顿饭、晚上三块板,就可以了。”至于穿的,自然更不能讲究了。一次因公外出,他因内急到处找不到厕所,只好见人就问。谁知来人并不搭理他的问话,还用一种蔑视的目光上下打量他。这时候他才发现,自己身上穿了一件十分破旧的长袍,似乎与当时的场合格格不入。

那时,金善宝因身体常年抱恙,走路拐杖不离手,加上战时生活的艰苦和工作的劳累,未及天命之年便已是满头白发。因此,不到五十岁的“白发”教授金善宝与梁希、邹树文、李演恭、汪德章等老教授一起,竟被列为中央大学农学院的“五老”之一。重庆谈判期间,毛泽东亲切会见了金善宝等几位进步教授,并称他为“白发老先生”,而实际上毛泽东比他还要大上两岁。

1948年解放战争期间,大江南北形势动乱,台湾台中农学院开出优厚条件欲聘请金善宝前去任教,被他断然谢绝。他全然不顾国内战乱和个人安危,坚持留在国内潜心教学与科研,并应爱国实业家荣毅仁先生之聘赴无锡江南大学农学院出任农艺系教授兼主任。

1955年,金善宝被选聘为中国科学院学部委员(院士),之后光荣加入中国共产党,并相继担任中国农业科学院副院长、院长等职务,直到80多岁才退居二线。随着身份和职务的变化,金善宝一家的生活待遇有了明显提高,还配备了专车、警卫和门岗。然而,警卫员却常常找不到金善宝,司机和专车也总是被闲置。原来,金善宝经常背着他们,自己悄悄跑出去坐三轮车上班了。他还多次向上级打报告,要求取消自己的警卫和专车待遇:“我只是一个普通工作人员,用不着派人警卫,新中国刚刚成立,需要警卫的地方很多,请求领导派他们到需要警卫的地方去。”

小麦试验地需要劳动力、肥料、仪器和经费,试验上事无巨细,年逾古稀的金善宝都是亲自去跑、亲自过问,今天找这个头头,明天找那个领导,一次不行,再跑两次、三次。人们觉得很奇怪:“现在是什么时候,你还搞试验?”他回答:“是的,要搞试验,中国几亿人口需要粮食,不搞试验,吃什么?”有人诬蔑他,这是搞个人名利。他说:“党和国家已经给了我这么高的地位和荣誉,我还要什么名利?”甚至有人造谣说他已经故去了。他在会上反驳说:“阎王还没给我传票呢?就是有传票,我也不去!只要一息尚存,也要搞小麦育种!”小麦试验期间,从种到收,他几乎每天都风雨无阻地来到田间,在播种了2000多个品系、品种的苗圃里去观察、去挑选……

1978年在全国科学大会上,金善宝以其优异的科学成就受到大会表彰,荣获先进科学工作者奖和两项重大科技成果奖。他满怀激情地说:“在实现四个现代化的长征路上,我要把82岁当做28岁来过,把自己的余年贡献给中国的小麦科学事业。”

金善宝一生忠于职守、严于治学、淡泊名利、艰苦朴素,一辈子心系祖国发展、民族命运、农业前景,从来不知辛劳与疲倦,为科学事业呕心沥血,为国家培养了大量人才,默默奉献了自己的一生。“育种为民食,科研百岁春”,这或许是对先生最好的写照吧!

备注:摘自微信公众号——风正巴渝